La historia del cabo Ojeda y un niño que solo quería un helado.

La historia del cabo Ojeda y un niño que solo quería un helado.

Por Alberto Martínez (*)

“No hay nada más revolucionario que buscar la verdad. No para construirla, sino para encontrarla.”

— Alberto Martínez

Un banco, un kiosco, un país en llamas

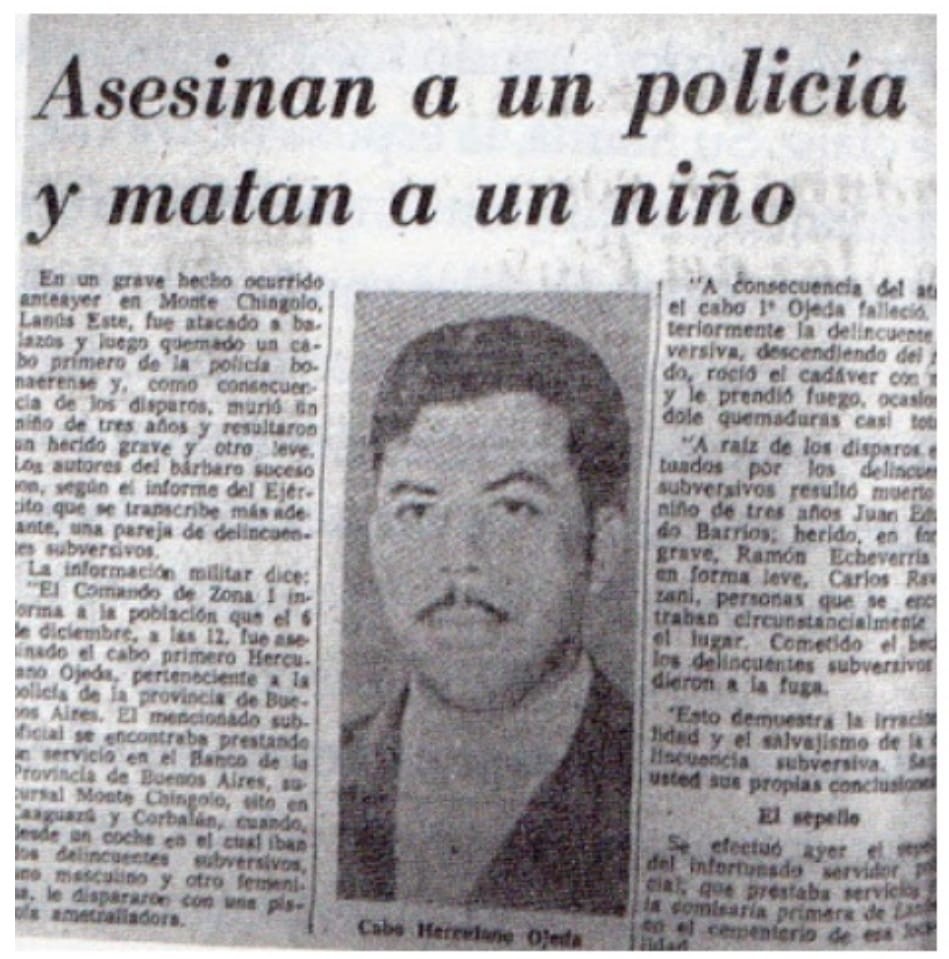

Monte Chingolo, 6 de diciembre de 1977. Una madre entra a un kiosco con su hijo de tres años. Afuera, como todos los días, el cabo primero Herculano Ojeda custodia la entrada del Banco Provincia. Viste su uniforme con dignidad. Tal vez, como algunos compañeros de entonces, lleva una revista en el bolsillo, acaso un viejo ejemplar de Hora Cero. Tal vez lee El Eternauta, como quien se aferra a una historia de lucha popular escrita por alguien que —irónicamente— crió a su futura asesina.

Ese día no terminará como los otros.

Un auto frena en la puerta del banco. Baja una mujer con el rostro decidido y el alma endurecida por el dogma. Se llama Estela Inés Oesterheld. Tiene un subfusil en las manos y una misión en la mente. Dispara. Ojeda cae. Ella lo remata con fuego. Luego, en la huida, una ráfaga alcanza al niño Juan Eduardo Barrios, que muere en brazos de su madre con una herida en el estómago

El rostro que nadie puso en un mural

Herculano Ojeda no aparece en los libros escolares. Tampoco Juan Eduardo. No hay actos de homenaje, ni placas, ni parques de la memoria que recuerden sus nombres. No eran revolucionarios ni dictadores, no eran combatientes ni cuadros de inteligencia. Eran simplemente argentinos cumpliendo con su día. Un policía haciendo guardia. Un nene queriendo un helado. Una tragedia que fue parte de una diaria.

Y sin embargo, sus muertes no figuran en los discursos oficiales. Se los tragó el silencio de los relatos incompletos.

El padre de la historieta argentina… ¿y de qué más?

Héctor Germán Oesterheld fue —y es— uno de los grandes narradores del siglo XX en Argentina. Su obra más emblemática, El Eternauta, se publicó en 1957 y marcó una época. No hablaba de superhéroes, sino de tipos comunes: obreros, laburantes, vecinos de barrio resistiendo lo imposible con dignidad. La nevada mortal era una excusa para hablar del valor, de la organización, de la traición y de la esperanza colectiva.

“El héroe verdadero es el héroe en grupo, el héroe anónimo, el que actúa en masa.”

— H.G. Oesterheld, prólogo de El Eternauta, 1969

Pero con los años, su compromiso político se radicalizó. Se acercó a Montoneros, y sus cuatro hijas se incorporaron a la estructura orgánica de esa organización. Escribió panfletos, biografías, mensajes para la resistencia armada. Eligó quedarse en el país a pesar de que sabía —y lo sabía— que eso podía costarle la vida. Y se la costó. Fue secuestrado en abril de 1977, desaparecido desde entonces.

Ese hombre que había escrito sobre héroes anónimos, se volvió uno para muchos. Pero también fue, inevitablemente, el padre de Estela Inés Oesterheld, la joven que, con una ráfaga y una lata de nafta, dejó una marca imborrable en la historia de dos familias argentinas: la del cabo Herculano Ojeda y la del niño Juan Eduardo Barrios.

Hoy su nombre vuelve a brillar en pantallas, en premiaciones, en discursos oficiales. El autor de El Eternauta es homenajeado —y con razón— por su obra y su martirio. Pero el país que lo recuerda como símbolo de la resistencia silencia aún a las víctimas de su propia tragedia. El mismo día en que Héctor escribía sobre héroes anónimos, su hija dejaba sin voz a dos verdaderos anónimos: un policía y un niño. ¿No merecen también ellos una escena en la película de nuestra historia?

Volver a mirar al Eternauta… y al que ya no pudo hacerlo

Aquel 6 de diciembre de 1977, cuando cayó el cabo primero Herculano Ojeda, quizás en su bolsillo todavía estaba el folleto arrugado de Hora Cero. Tal vez había estado leyendo la historia de Juan Salvo y su grupo de vecinos resistiendo bajo la nevada mortal. Tal vez creía —como tantos— que la Patria se defiende también haciendo guardia en una puerta, sin gloria ni épica. Pero ese día no volvió a leer nada.

Tampoco Juan Eduardo Barrios. Un niño de tres años, con una vida que recién comenzaba, quedó tendido en la vereda por una ráfaga que pretendía cambiar el mundo a balazos.

Una patria herida no se repara con silencio

Hay quienes quieren cerrar los ojos y decir que estas cosas no deben contarse, que son «provocaciones», que hablar de Ojeda o del nene es hacerle el juego al enemigo. Pero no. Callar a unas víctimas para honrar a otras no es justicia. Es manipulación. Es cobardía.

No hay relato nacional posible si deja afuera a los que no tenían cómo defenderse, los que no eligieron el fuego cruzado. El policía de a pie. El niño del kiosco. Las esposas. Los padres. El dolor no tiene ideología. Y si la tiene, es inhumana.

Memoria, historia y relato: en busca de la verdad que siempre estuvo

Hay una verdad que nos espera

Vivimos tiempos donde muchos confunden verdad con consenso, historia con relato, y memoria con bandera. Se nos ha hecho costumbre aceptar que toda afirmación es subjetiva, que cada cual tiene «su verdad». Pero la verdad no se fragmenta: o es verdad para todos, o no lo es para nadie.

No se trata de “crear memorias” ni de “escribir relatos”. Se trata de reconocer que hay una verdad que siempre estuvo ahí, como una piedra bajo el barro, esperando que alguien se anime a limpiarla. Esa es la tarea de la historia, de la memoria honesta y del patriotismo profundo.

La historia no empieza donde uno quiere

La historia no empieza en el secuestro de un militante ni en el atentado a un policía. Empieza mucho antes, cuando la política fue reemplazada por el odio, cuando los ideales se volvieron balas, y cuando la dignidad humana dejó de ser un límite para algunos.

Es injusto y peligroso seleccionar víctimas según conveniencia. Hacer memoria no es recordar a los nuestros: es recordar también a los otros, incluso cuando nos incomoda. Porque un pueblo que no mira de frente su pasado vive condenado a repetirlo con otras formas y otros nombres.

Un relato sin verdad no construye Nación

Necesitamos un relato nacional, sí. Pero uno que no silencie, que no romantice la violencia, que no reescriba el pasado según la moda de turno o la bandera de partido. El relato que necesitamos no es un dogma: es una guía hacia la justicia.

Cuando el Estado homenajea a una parte y olvida a la otra, cuando repara con millones a quienes empuñaron las armas pero nunca menciona al que murió cumpliendo su deber, no está construyendo un país: está sembrando resentimiento y dividiendo memorias.

Memoria completa: dolor para todos, justicia para todos

Recordar a Héctor Oesterheld no implica callar lo que hizo su hija. Denunciar el crimen de Herculano Ojeda no significa justificar una dictadura. Esa es la trampa: creer que solo hay dos lugares donde pararse.

Pero hay un lugar más difícil, más ético y más argentino: el de quienes condenamos toda violencia sin importar el uniforme, la ideología ni el apellido. Es el lugar de la verdad. El único que construye Nación.

La memoria no debe elegir héroes: debe construir verdad.

La Nación no se organiza sobre silencios selectivos, sino sobre justicia para todos.

Como bien escribió Oesterheld: “el héroe verdadero es el héroe anónimo…” Y hoy, ese héroe se llama Herculano. Se llama Juan y ALGUIEN debe CONTARLO…

¡Quien quiera oir que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

Facebook: Temática Seguridad

Llinkedin: Martínez Alberto Rubén

Web: Temática Seguridad (Blogspot)

FA24